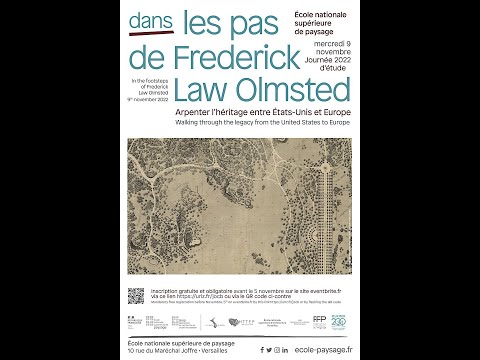

Événement Journée d'études : Dans les pas de Frederick Law Olmsted

Arpenter l’héritage entre États-Unis et Europe

Introduction

L'École nationale supérieure de paysage, l'École nationale supérieure d'architecture de Paris La Villette, l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles et la Fédération française du paysage se sont associées pour organiser une journée d'étude consacrée au legs de Frederick Law Olmsted, le mercredi 9 novembre, en présence d’une centaine de participants réunis à l’amphithéâtre et près de six cents en ligne.

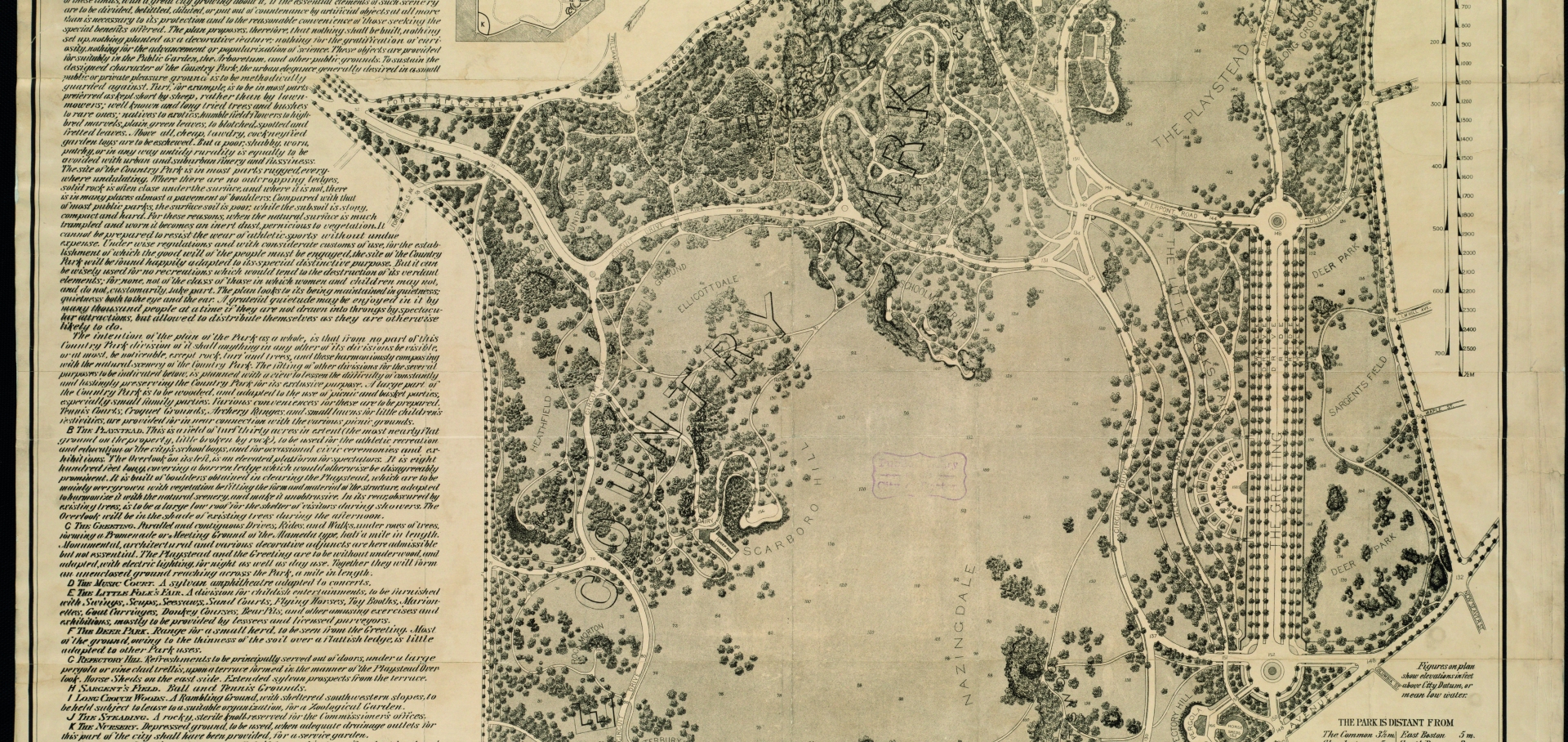

Grand voyageur, ayant circulé entre les États-Unis et l’Europe, passeur d’idées et de nouvelles formes de projets, Olmsted est un excellent guide pour réfléchir aux origines de la profession d’architecte du paysage (landscape architect), à l’essor de grands projets de parcs urbains ou de conservation de la nature. Son legs concerne les paysagistes d’aujourd’hui, dont certains, comme Michel Desvigne, revendiquent son travail sur les échelles, les continuités spatiales et paysagères, la nécessité d’installer dans les espaces métropolitains des interfaces généreuses avec les écosystèmes. Historiens de la ville et des jardins et paysagistes concepteurs ont ainsi dialogué au fil de cette journée, en évoquant aussi bien les liens d’Olmsted à l’Europe que son influence dans des stratégies aujourd’hui déployées sur de multiples territoires.

Revivez la journée en ligne

Publié le

Dans les pas de Frederick Law Olmsted

Durée 8h50min

Captation vidéo de la journée d'études dédiée à Frederick Law Olmsted, nov. 2022.

Livret des participants

Programme

- 9h - accueil café pour les intervenants

- 9h30 - mot introductif, présentation de la journée par Mme Alexandra Bonnet, directrice de l'École nationale supérieure de paysage

- 9h45 - Catherine Maumi, AHTTEP/AUSser, ENSA Paris La Villette : Frederick Law Olmsted: l'art, ou la profession, de l'architecture du paysage

- 10h30 - Beatriz Fernández, Géographie-Cités, EHESS : Léon Jaussely et la circulation du modèle du système de parcs en France au début du XXe siècle

- 11h15-11h30 - pause café

- 11h30 - Stéphanie de Courtois, LéaV, ENSA Versailles : Frederick Law Olmsted - Édouard André. Regards croisés de deux praticiens au service du parc public

- 12h15 : Sonja Dümpelmann, Department of Landscape architecture, University of Pennsylvania : Frederick Law Olmsted, Race, and the Rural Roots of Landscape Architecture Education

- 13h-14h - pause déjeuner

- 14h15 - Jan Woudstra, Department of Landscape Architecture, The University of Sheffield : The reception of Frederick Law Olmsted in the United Kingdom

- 15h : Corinne Jaquand, IPRAUS/AUSser, ENSA Paris Belleville : La réception de Frederick Law Olmsted en Allemagne au tournant du XXe siècle

- 15h45-16h - pause

- 16h - table-ronde animée par Béatrice Julien-Labruyère (FFPFédération française du paysage) avec comme intervenants : Henri Bava (paysagiste, Agence Ter), Michel Desvigne (Paysagiste, MDP), Alexis Pernet (École nationale supérieure de paysage, LarepLaboratoire de recherche en projet de paysage), Sylvie Salles (École nationale supérieure de paysage, LarepLaboratoire de recherche en projet de paysage)

- 18h - cocktail de clôture

Comité d'organisation

La journée d'études a été organisée par :

- Stéphanie de Courtois, LéaV, ENSA Versailles ;

- Adrien Fourès, Fédération française du paysage ;

- Béatrice Julien-Labruyère, Fédération française du paysage ;

- Catherine Maumi, AHTTEP/AUSser, ENSA Paris la Villette ;

- Alexis Pernet, LarepLaboratoire de recherche en projet de paysage, École nationale supérieure de paysage ;

- Chiara Santini, LarepLaboratoire de recherche en projet de paysage, École nationale supérieure de paysage.

Résumé des interventions

Les intervenants

-

-

Michel Desvigne

-

Sonja Dümpelmann

-

Stéphanie de Courtois

-

Beatriz Fernández

-

Corinne Jacquand

-

Catherine Maumi

-

Alexis Pernet

-

Sylvie Salles

-

Jan Woudstra