Publications Article : Une controverse pour un bien ?

Quand la restauration d’un jardin historique s’écrit au pluriel : le cas du Potager du Roi, Versailles

Publié le

La Charte de Florence définit le jardin historique comme un « lieu de délectation, propre à la méditation ou à la rêverie, […] qui porte témoignage d'une culture, d'un style, d'une époque, éventuellement de l'originalité d'un créateur » (art. 5). Son authenticité « concerne tout aussi bien le dessin et le volume de ses parties que son décor ou le choix des végétaux ou des minéraux qui le constituent » (art. 9). Si le jardin est qualifié de « monument vivant », c’est bien en étroite relation avec le végétal, qui est « périssable et renouvelable » (art. 2). Le jardin historique comme lieu de labeur, d’enseignement ou d’expérimentation, n’est en revanche pas mentionné. Il est probable que le groupe d’auteurs de 1981 n’ait pas souhaité répéter les termes de la Charte de Venise, qui précise que l’affectation d’un monument à une « fonction utile » est favorable à sa conservation et suggère la prise en compte de « l’évolution des usages et des coutumes » (art.5). Il reste que ces usages, qu’ils aient été associés au monument à sa création ou ultérieurement, ne sont pas introduits comme des éléments constitutifs de sa valeur patrimoniale, pouvant alors faire l’objet d’une attention toute particulière, si ce n’est égale, en termes de conservation.

Aujourd’hui, dans un contexte de forte augmentation du tourisme des jardins et d’une sensibilité accrue aux enjeux du développement durable, la question des usages est pourtant devenue incontournable dans l’élaboration des politiques de conservation et de restauration de ces jardins. Depuis 2005, la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société « encourage à prendre conscience que l’importance du patrimoine culturel tient moins aux objets et aux lieux qu’aux significations et aux usages que les gens leur attachent et aux valeurs qu’ils représentent » . Elle introduit la notion de « communauté patrimoniale » comme groupe « de personnes qui attachent de la valeur à des aspects spécifiques du patrimoine culturel qu’elles souhaitent, dans le cadre de l’action publique, maintenir et transmettre aux générations futures » (art. 2).

La question de la pluralité des usages et des valeurs, qu’elles soient historiques, esthétiques, sociales ou encore économiques, nourrit au Potager du Roi une controverse que nous avons choisi de traiter, en empruntant la voie dessinée par les sciences sociales , afin de mieux en étudier les effets pour nous, gestionnaires du site, et de mettre à l’épreuve la définition du jardin historique telle que proposée par la Charte de Florence. Notre description et analyse se veulent les plus neutres possible, sans pour autant éluder notre statut d’acteurs engagés dans cette controverse.

Créé à la demande de Louis XIV entre 1678 et 1683, classé Monument historique en 1926, le Potager du Roi fait partie du domaine de Versailles inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1979. Dans son ouvrage Instruction pour les jardins fruitiers et potagers (1690), Jean-Baptiste de La Quintinie, directeur de tous les jardins fruitiers et potagers du Roi et premier directeur du Potager du Roi, indique que le jardin est consacré à la production, à l’expérimentation ainsi qu’à la formation de jardiniers (fig. 1). En lien avec cette tradition, à partir de la fin du XVIIIe siècle, le Potager accueille des établissements d’enseignement consacrés aux sciences agricoles, horticoles et au projet du paysage et des jardins, en alternance avec deux périodes de fermeture, qui correspondent au retour de l’exploitation dans l’administration royale ou impériale (1804-1848 et 1852-1873 respectivement).

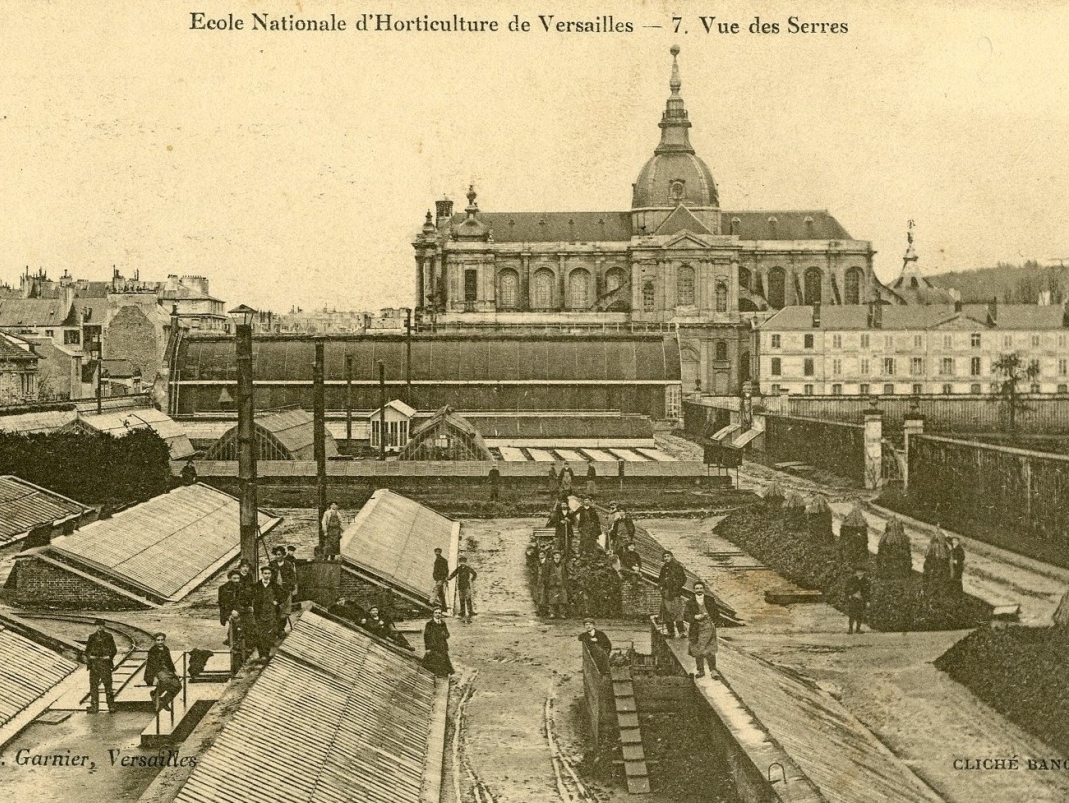

Installée au Potager du Roi en 1874, l’École nationale d’horticulture participe au triomphe de l’industrie horticole française jusqu’à la Première Guerre mondiale. Pendant la période de reconstruction suivant la Seconde Guerre mondiale, l’horticulture devient de plus en plus associée à l’ornemental et de moins en moins à une fonction nourricière. Au même moment, le paysage, en tant que discipline séparée, commence une ascension qui aboutit en 1976 à la création au Potager de l’École nationale supérieure de paysage. Après une période mouvementée, le départ de l’école d’horticulture pour Angers est décidé en 1994 et, le 1er janvier 1995, l’école de paysage devient un établissement public national autonome, dont les missions intègrent « la gestion, la conservation et la valorisation du Potager du Roi ».

Depuis sa création, le Potager du Roi a connu deux grands chantiers de restauration : un premier, qui date du milieu des années 1780, et un deuxième, qui s’étale sur environ 25 ans, à partir de l’installation de l’école d’horticulture en 1874 (fig. 2). À la fin du XXe siècle, dans le contexte d’incertitudes liées à l’implantation de l’école d’horticulture, cette dynamique centennale est interrompue. Face à l’état de dégradation du site et après des interventions ciblées, l’école de paysage commande en 2014 à l’Architecte en chef des Monuments historiques deux études de diagnostic qui attestent de la nécessité d’engager un programme global de restauration. Le passage progressif du site comme espace fermé à la visite à un espace ouvert aux publics et aux événements à partir du milieu des années 1990, l’intérêt croissant d’un public d’amateurs qui vient s’ajouter aux professionnels, la rupture avec une approche horticole intensive et l’introduction de pratiques agroécologiques… marquent en même temps une évolution des usages dans le jardin .

La conjonction de ces éléments favorise l’émergence d’une controverse qui se dessine au moment de la création en 2016 de l’Association des Amis du Potager du Roi (les « Amis »). Un nombre croissant d’acteurs y participe, à commencer par l’école de paysage, mais aussi des représentants des ministères en charge de l’Agriculture et de la Culture, des anciens et nouveaux jardiniers, des ingénieurs horticoles diplômés de l’école d’horticulture jusqu’en 1994 (les « Hortis »), des scientifiques, un acteur américain de la philanthropie, des journalistes qui se font l’écho, voire la caisse de résonance, des positions exprimées, des professionnels de l’horticulture et du paysage, des associations... Un moment de bascule, ou véritable « crise institutionnelle » , a lieu lors de la publication de l’article « À Versailles, la lente agonie du Potager du Roi » (Marc Mennessier, Le Figaro, 4 octobre 2019), qui pose le Potager comme « victime d’initiatives hasardeuses » menées par l’école de paysage. Le sujet s’ouvre au grand public tandis que le jeu des acteurs s’intensifie suivant des stratégies qui combinent mobilisations d’experts, création et réactivation de réseaux, production et diffusion de notes, Livre blanc, rapports, courriers, tribunes , ouverture de nouveaux lieux de débats…

Les différends s’organisent selon trois registres souvent imbriqués – les valeurs esthétiques, historiques et d’exemple du jardin d’un côté, les compétences et la gouvernance de l’autre et, enfin, les usages et la valorisation du jardin – avec une question centrale : que doit-on transmettre du Potager du Roi ?

Sur le premier point, pour les Amis, la « valeur culturelle universelle » du Potager repose sur le fait de montrer « l’archétype du jardin aristocratique français du 17e siècle », « le jardin potager et fruitier construit par La Quintinie pour Louis XIV et embelli pour ses successeurs » ; il est « enfin, d’un point de vue esthétique, […] le résultat unique de l’interaction harmonieuse d’éléments des 17, 18, 19 et 20e siècles » . Pour les Hortis, le jardin symbolise leur formation ou métier et ils sont d’avis qu’« en 2024, pour le 150e anniversaire de l’École nationale d’horticulture, la France se doit de célébrer la Renaissance du plus beau Potager historique du monde » . Pour l’École nationale supérieure de paysage, il s’agit d’appliquer sa pédagogie du « projet de paysage » à son propre site. Cette approche s’appuie sur le caractère de patrimoine vivant qu’est notre environnement. Le dessin et la pluralité des usages, tous les deux issus de l’histoire du site, demandent à être conservés et confortés l’un par l’autre, tandis que la conjonction de l’utile et de l’agréable est au cœur de l’identité du lieu.

La mise en cause publique de la gestion du Potager par l’école est mise en place par l’Association des Amis dès sa création. Notons que ses statuts ne font aucune référence au gestionnaire. Cette mise en cause culmine en juin 2021 avec une lettre ouverte aux ministres de la Culture et de l’Agriculture, co-signée avec quatre associations patrimoniales, pour que la responsabilité du site soit retirée à l’école de paysage et confiée au château de Versailles . Quant aux Hortis, ils s’inquiètent de « l’abandon total de traitements, … » et estiment les « méthodes dites biologiques hasardeuses… » . Ne reconnaissant pas leur jardin ni leurs techniques, ils mettent en cause les compétences de l’école et proposent d’« apporter leur professionnalisme et aider, en fonction des savoir-faire qui se font de plus en plus rares en ce domaine, à la mise en œuvre d’un programme de rénovation ». Il est d’ailleurs intéressant d’observer le déplacement que les Hortis opèrent sur la question du bon nombre d’arbres qui divise l’école et l’association : « La querelle de chiffres est stérile ».

Enfin, concernant les usages et la valorisation, trois images peuvent servir d’illustration. Partant de l’idée des Hortis que « seule la comparaison entre 1995 et 2019 est acceptable dans le cadre d’un schéma de sauvegarde et de valorisation » 14, la première (fig. 3) donne à voir, au printemps 1994, un sol nu qui met en valeur les arbres fruitiers en espaliers mais qui est problématique du point de vue de l’entretien ou de la visite par temps de pluie ou de sécheresse. La deuxième (fig. 4), extraite du dossier de presse diffusé le 16 octobre 2019 par l’école, donne à voir la restauration des structures architecturales et le début de l’aménagement d’un espace du jardin destiné à l’événementiel. La dernière (fig. 5), qui concerne le même espace et date de juin 2021, est diffusée par les Amis. La critique se limite à l’aspect visuel et ne rend compte ni de la présence des espaces techniques et pédagogiques, ni du processus de revitalisation des sols pour l’installation d’un jardin éphémère à l’été 2022. L’examen des images permet toutefois d’apprécier le chemin parcouru et les travaux encore à réaliser.

En conclusion, la pluralité des savoirs et des discours produits autour de la valeur patrimoniale du Potager du Roi révèle non seulement le caractère protéiforme de ce jardin historique, mais également le processus de construction sociale dont il fait l’objet à l’occasion de sa restauration. Pour compléter cette étude, il conviendrait de s’interroger à la fois sur l’historicité des controverses sur le site et sur l’existence de situations comparables dans d’autres jardins historiques. Or, de la manière dont elle est formulée actuellement, la Charte de Florence ne permet pas toujours de défendre avec pertinence des acquis scientifiques sur ce qui fait toute la richesse de ces jardins et leur identité. La présente contribution indique qu’il conviendrait d’ouvrir la définition qu’elle en donne, notamment aux pratiques et aux usages, pour que les politiques de conservation et de restauration qui s’y réfèrent soient adaptées à la diversité des contextes d’émergence et d’évolution de ces jardins.

Illustrations

-

J.-B. de La Quintinie, Gravure représentant le jardin de La Figuerie et La Quintine offrant des fruits, voire son livre, au Roi, incarnant la France, dans l'Instruction pour les jardins fruitiers et potagers, Paris, Claude Barbin, 1690, Épître au Roi. © École nationale supérieure de paysage.

J.-B. de La Quintinie, Gravure représentant le jardin de La Figuerie et La Quintine offrant des fruits, voire son livre, au Roi, incarnant la France, dans l'Instruction pour les jardins fruitiers et potagers, Paris, Claude Barbin, 1690, Épître au Roi. © École nationale supérieure de paysage. -

Bangillon, École nationale d’horticulture de Versailles, n°7 « Vue des serres », Versailles, éditions L. Garnier, 1900 ca. © Archives départementales des Yvelines.

Bangillon, École nationale d’horticulture de Versailles, n°7 « Vue des serres », Versailles, éditions L. Garnier, 1900 ca. © Archives départementales des Yvelines. -

Une ligne d’arbres en contre-espaliers au Potager du Roi au printemps 1994. © Collection de l'École nationale supérieure de paysage.

Une ligne d’arbres en contre-espaliers au Potager du Roi au printemps 1994. © Collection de l'École nationale supérieure de paysage. -

École nationale supérieure de paysage, Jardin Hardy avant/après les travaux de 2019, 16 octobre 2019 (http://www.potager-du-roi.fr/site/potager/Dossier-de-presse-Actions-et-investissements-pour-la-conservation-et-la-valorisation-du-Potager-du-Roi.htm). © École nationale supérieure de paysage.

École nationale supérieure de paysage, Jardin Hardy avant/après les travaux de 2019, 16 octobre 2019 (http://www.potager-du-roi.fr/site/potager/Dossier-de-presse-Actions-et-investissements-pour-la-conservation-et-la-valorisation-du-Potager-du-Roi.htm). © École nationale supérieure de paysage. -

Association des Amis du Potager du Roi, Jardin Hardy avant/après, 13 juin 2021 (http://www.amisdupotagerduroi.org/). © Association des Amis du Potager du Roi.

Association des Amis du Potager du Roi, Jardin Hardy avant/après, 13 juin 2021 (http://www.amisdupotagerduroi.org/). © Association des Amis du Potager du Roi.